はじめに

令和7年も2月になり、税理士業界も繁忙期に入りました(正確には繁忙期は11月ごろから始まっているのですが)。

私は、毎年、「所得税の申告開始である2月16日より前に、個人事業主の所得税・消費税の申告を終える。」という目標を立てて、作業をしています。今年も、無事目標を達成しました。人を雇うような事務所に比べて、クライアントの件数が圧倒的に少ないのでできることですが。

時間ができたので、以前からやってみようと思ったことに挑戦してみます。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

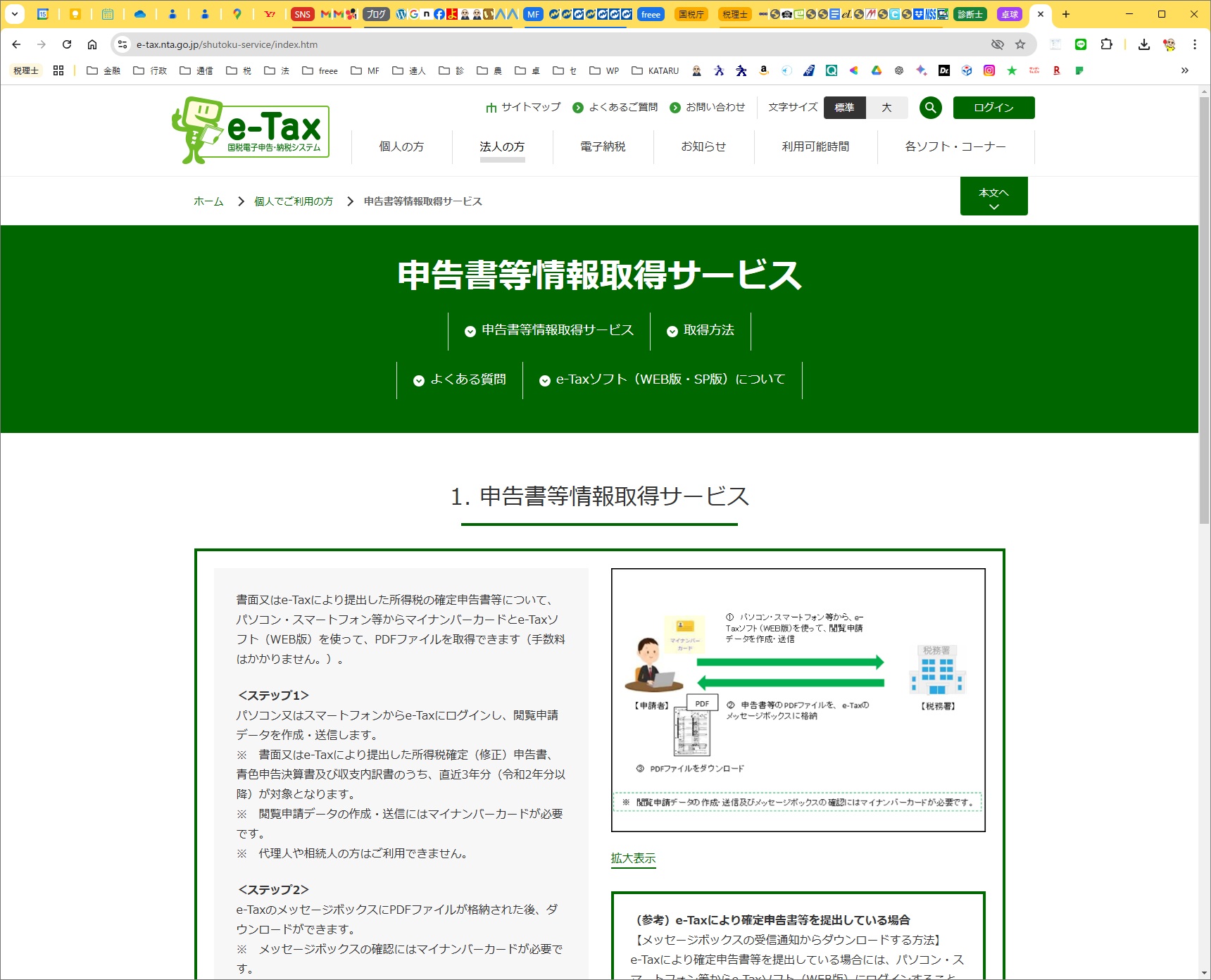

令和6年1月、「国税庁は、令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」という文書を発表しました。

発表以前からずっと、税理士会等関係者との間で喧喧囂囂ありましたが、国税庁が押し切る形になりました。そして、代替措置として、表題の「申告書等情報取得サービス」を紹介しています。申告書を「電子」ではなく「紙」で提出した方にとっては、提出した証拠が無くなり、不便になったり、不安になったりすることもあるでしょう。

私たち税理士のほとんどは、電子申告や電子申請をしていますので、控への収受日付印の押なつがなくなったとしても、影響はありません(と思う)。

とはいえ、人に尋ねられたときのためにと、この「申告書等情報取得サービス」を試してみました。

申請には、パソコンからとスマートフォンからが用意されています。私は、パソコンから申請してみます。

e-Taxへのログイン

e-Taxのサイトから、ログインします。

「個人の方」をクリック

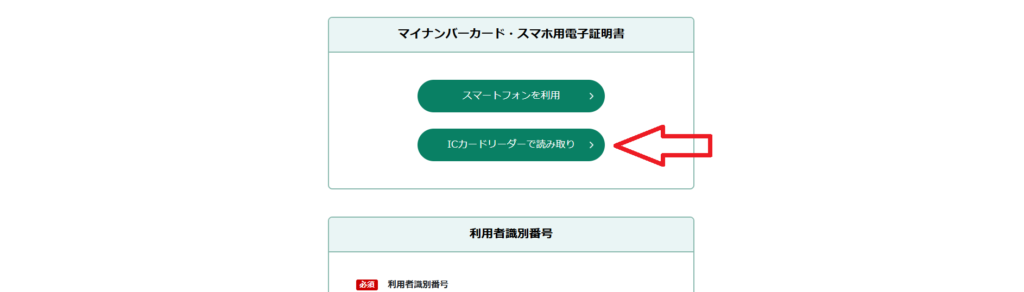

下に少しスクロールして、「マイナンバーカード・スマホ用電子証明書」の[ICカードリーダーで読み取り]をクリック

私は、ICカードリーダーを持っているのでこちらですが、お持ちでない方は[スマートフォンを利用]をクリック

なお、利用者識別番号及びパスワードを入力してログインしても、最後までたどり着けません。後で、がっかりしますので、こちらからマイナンバーカードでログインしましょう(私はがっかりして、この画面に戻ってきました。)。

[申請・納付手続きを行う]をクリック

申請手続き

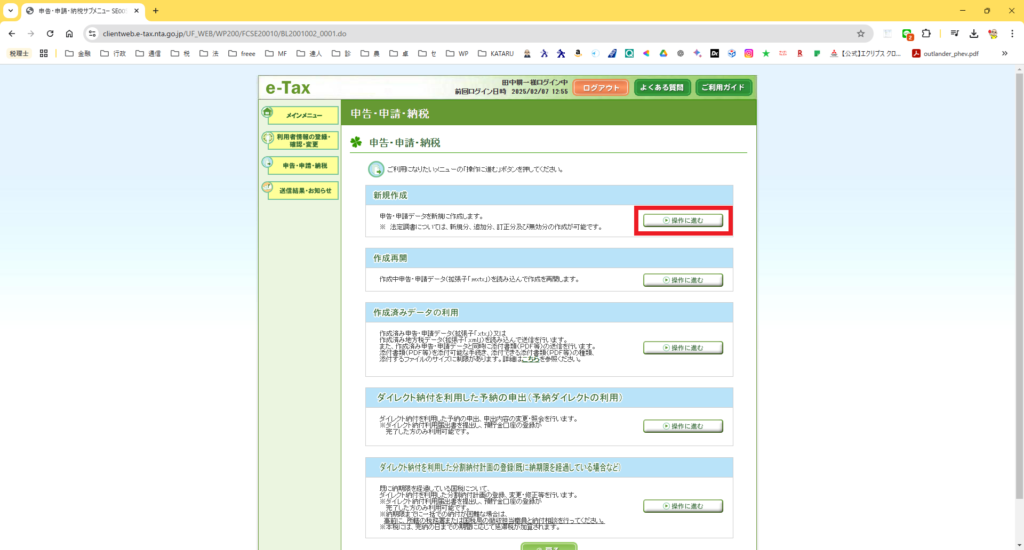

「申告・申請・納税」画面の「新規作成」の[操作に進む]をクリック

下の方にスクロールして[所得税申告書等の閲覧]をクリック

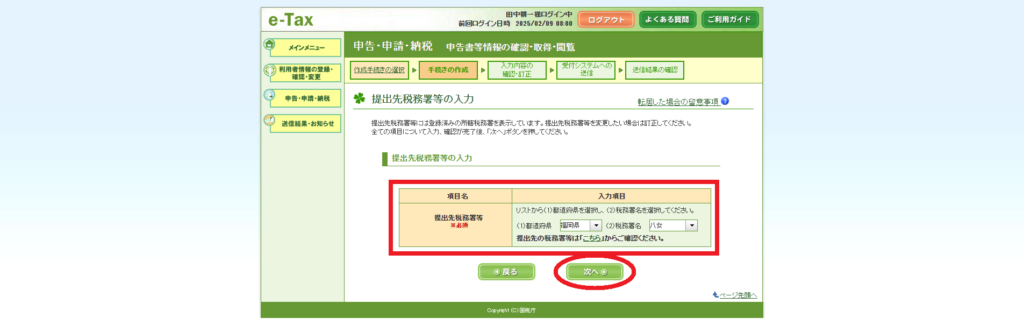

都道府県と税務署名を確認して[次へ]をクリック

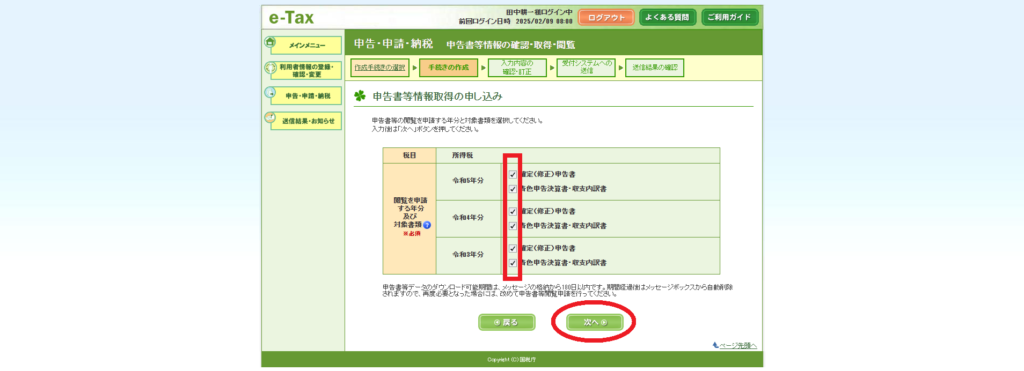

過去3年分が取得できるようです。すべての申告書と決算書を選択し[次へ]をクリック

内容を確認して[次へ]をクリック

フォルダを選択したい場合は[フォルダ選択]からフォルダを選択します。

私は選択しませんので、そのまま[送信]をクリック

なお、「電子署名の付与」画面が出たら、画面の案内に従い電子署名を付与します。

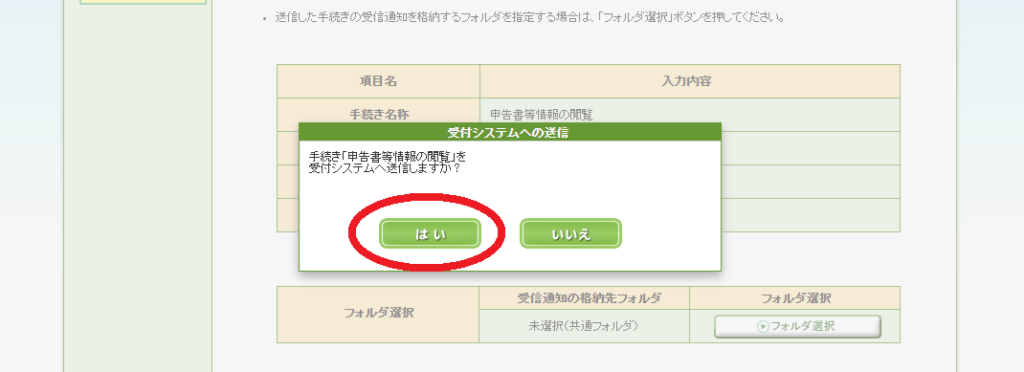

[はい]をクリック

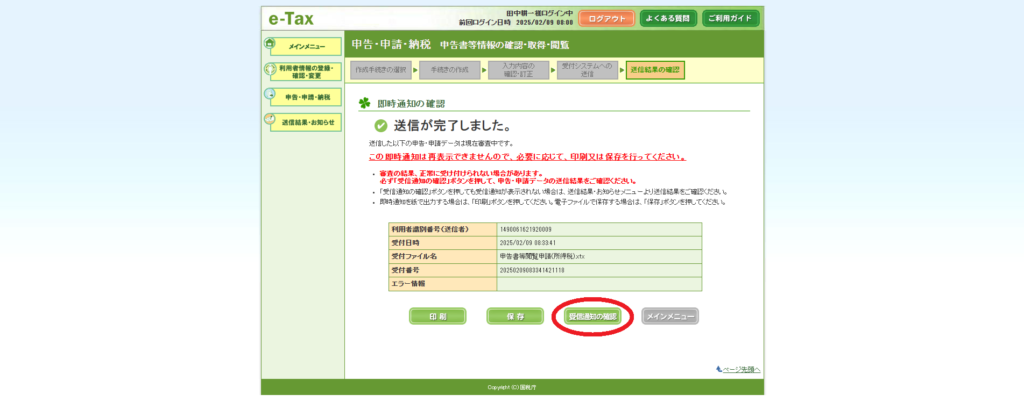

[受信通知の確認]をクリックして送信を確認しましょう。

確認できたら終了です。本日は、2025年2月9日です。申告書等閲覧結果の格納の通知を待ちます。

閲覧

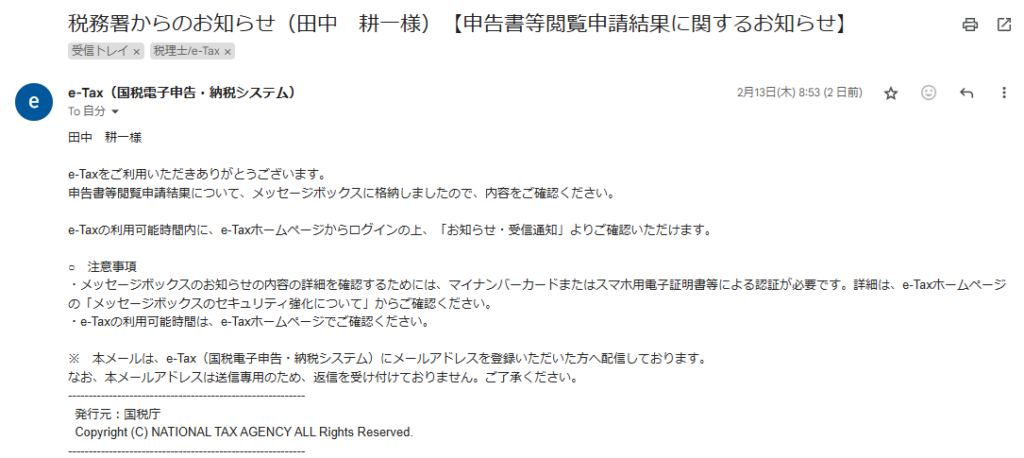

2月9日に申請して、2月13日に結果のメールが届きました。その間、4日です。確定申告期ということもあり、もう少し時間がかかることを予想していましたが、結構早かったですね。

前回同様、e-Taxにログインして、[お知らせ・受信通知]をクリック。

「申告書等閲覧申請結果(所得税)」をクリック

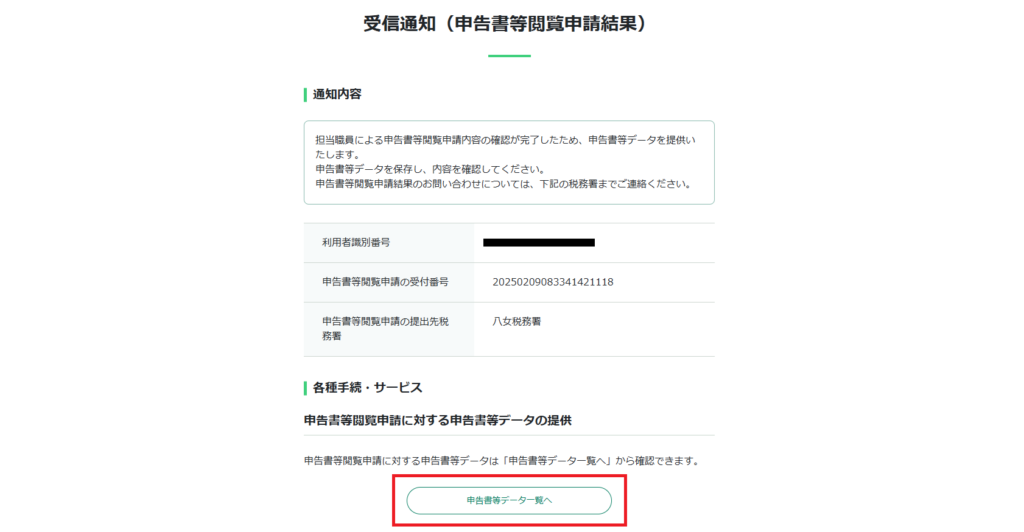

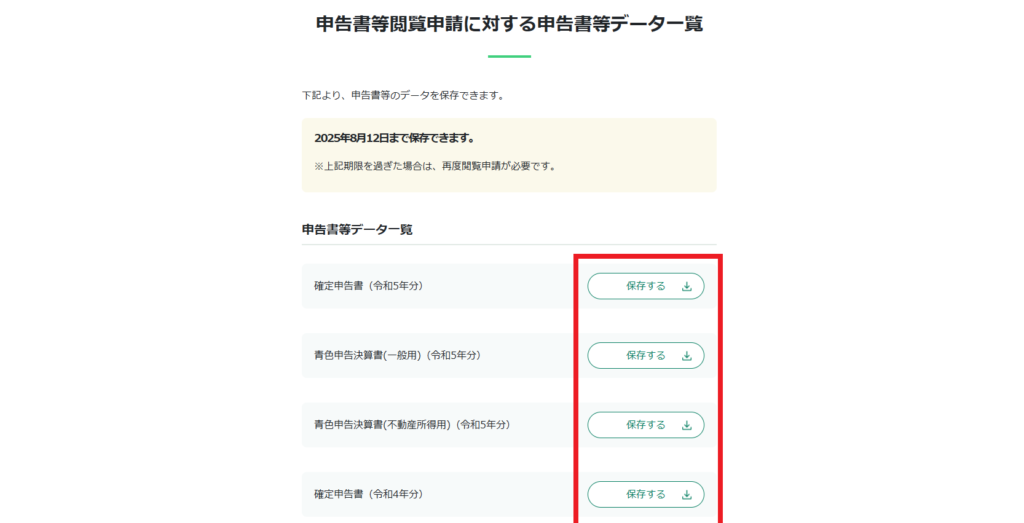

[申告書等データ一覧へ]をクリック

それぞれの[保存する]をクリックすると、申告書等のデータがダウンロードできました。

申告書等の右上には、「受付日時」と「受付番号」が記録されています。これをもって、「税務署へ提出した」ということが想像できるのかもしれませんが、証明書が添付されている訳ではありません。

また、e-Taxではなく紙で提出した場合は、このような表示も無いのかもしれません(そこは不明です)。

【編集後記】

先日、仕事で大分県に行ってまいりました。

ホテルに泊まった翌朝、時間に余裕があったので市内を1時間ほど散歩していると、途中で気になる看板を見つけました。

私の感覚では、注意を促す立看板で「出ます」というときは、あまり「望まないものが出る」イメージです。例えば、「いのしし」「熊」「幽霊」など、危険なものを想像してしまいます。

子供が歩いている、子供が飛び出すかもしれないという意味で注意を促す目的でしょうから、この看板は、誤りではありません。

でも、通り過ぎた後、違和感を覚えて戻って画像に収めました。気になるということは十分に注意を促しており、看板としてはとても優秀だとも言えます。

コメント